誰にでも、こんな場面がある。

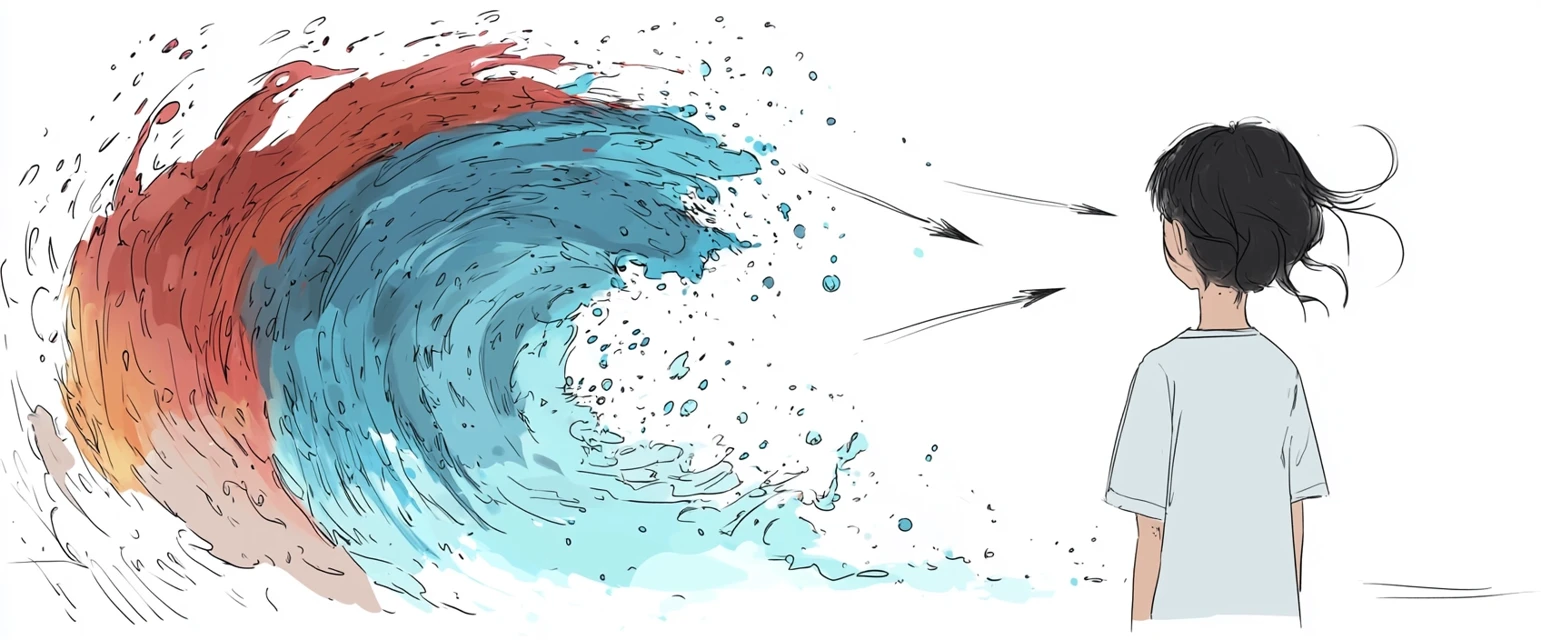

突然、相手が声を荒らげ、感情を爆発させる。

何を言っても耳を貸さず、こちらの言葉はまるで壁にぶつかるように跳ね返ってくる。

「なぜ、こんなにも話が通じないのだろう」と戸惑いながら、静かに胸の内でため息をつく。

だが、その瞬間こそ、知っておいてほしい。

人が感情的になるのには、明確な理由がある。

感情が暴走するのは、本人の未熟さやわがままのせいではない。

むしろそれは、脳のごく自然な防衛反応である。

人間の脳には、感情を司る扁桃体という部分がある。

この扁桃体は、怒りや恐怖、不安といった危機の兆候を察知すると、理性を司る前頭前皮質の働きを一時的に遮断してしまう。

まるで、感情が理性のブレーカーを落としてしまうかのように。

この状態になると、人は論理的な思考や状況の客観視ができなくなる。

まさに“感情が脳をハイジャックしている”状態である。

怒っている人に何を言っても届かない理由はここにある。

正論が通じないのではなく、通じる状態にないのだ。

脳が、そもそも聞く準備をしていない。

研究によれば、強い怒りやストレスにさらされた人のIQは一時的に10〜15ポイント下がることさえあるという。

これはもう、「その人がいつものその人でなくなる」状態といっていい。

では、どうすればいいのか。

多くの人がやってしまう間違いは、感情の嵐の中に飛び込んで、火に油を注ぐように言葉を投げつけてしまうことだ。

「落ち着いて」「そんなことで怒るな」――その言葉が、相手の警戒心をさらに強くし、怒りを正当化させてしまう。

本当に必要なのは、言葉で正すことではなく、まずは安心させることである。

感情的になっている人の多くは、自分を守ろうとしている。

孤独で、不安で、傷ついている。

だからこそ、まず「あなたの気持ちはちゃんと受け止めているよ」というメッセージを届けることが先決となる。

「そう感じたんだね」「それは大変だったね」という一言は、相手の防衛本能を静かに緩める力を持つ。

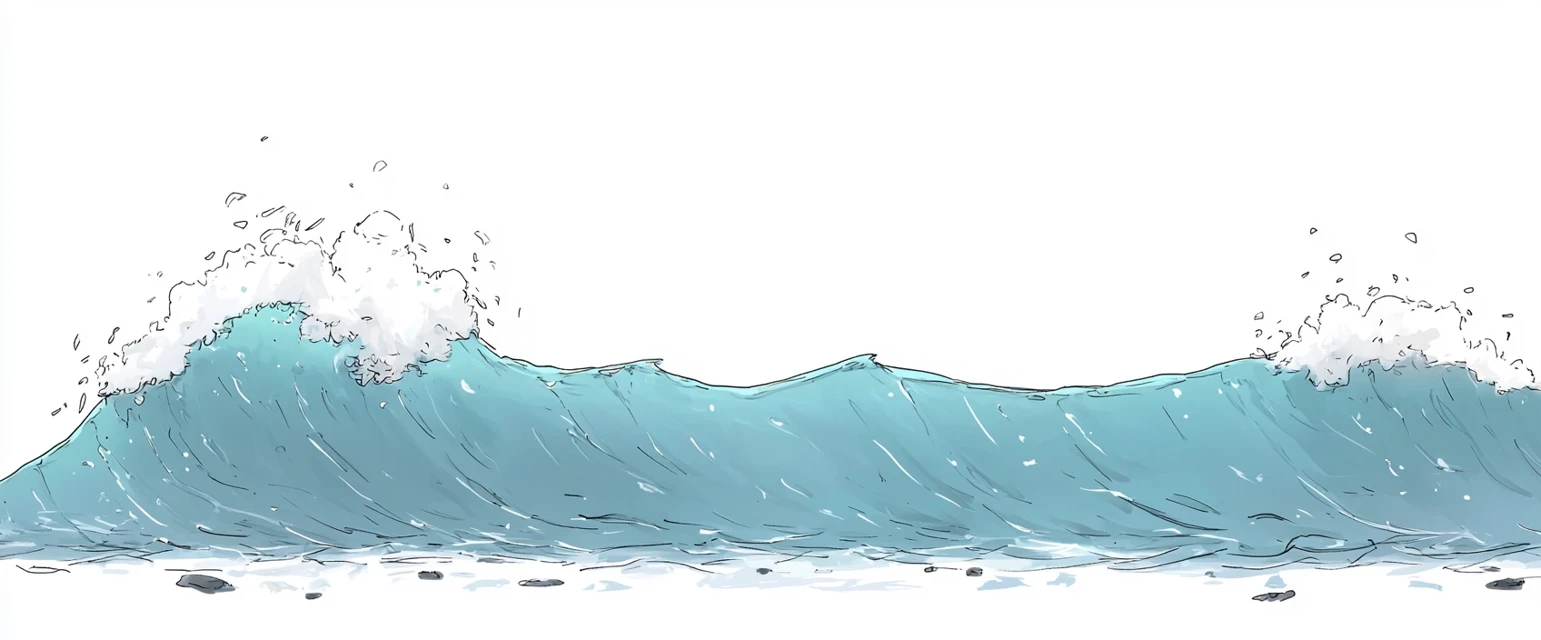

感情の波は永遠には続かない。

ピークを過ぎれば、少しずつ言葉が届く余地が生まれてくる。

そのときになって初めて、「じゃあ、どうしようか」といった建設的な問いかけが意味を持ち始める。

理性は、安心の中で静かに目を覚ます。

大切なのは、相手の感情に巻き込まれないこと。

共鳴して一緒に怒ったり泣いたりするのではなく、共感しながらも自分の冷静さを保ち続けることだ。

言葉を減らし、表情と態度で安心感を伝える。

まるで、嵐の中で揺るがぬ灯台のように。

感情的な言動の裏には、必ず理由がある。

人は、無意味に怒ったり泣いたりしない。

心の奥底にあるものに気づこうとしたとき、ようやくその人の本当の声が聞こえてくる。

感情は敵ではない。

むしろ、それを読み取る力こそが、人間関係を変える鍵となる。

どんなに激しい感情も、正面からぶつかれば跳ね返される。

しかし、受け止めれば、やがてその勢いは静まり、言葉が通じる場所へと戻ってくる。

必要なのは、言い負かすことでも、論破することでもない。

安心させ、尊重し、理性が戻るのを待つこと。

たったそれだけで、人は変わる。

こちらの関わり方ひとつで、対立の結末はまったく違ったものになる。

感情的な人に出会ったときこそ、自分自身の器が試される瞬間である。

そこで何を言うか、何を言わないか。

どんな沈黙を選ぶか。

そのひとつひとつが、目の前の人を変える力を持っている。

コメント