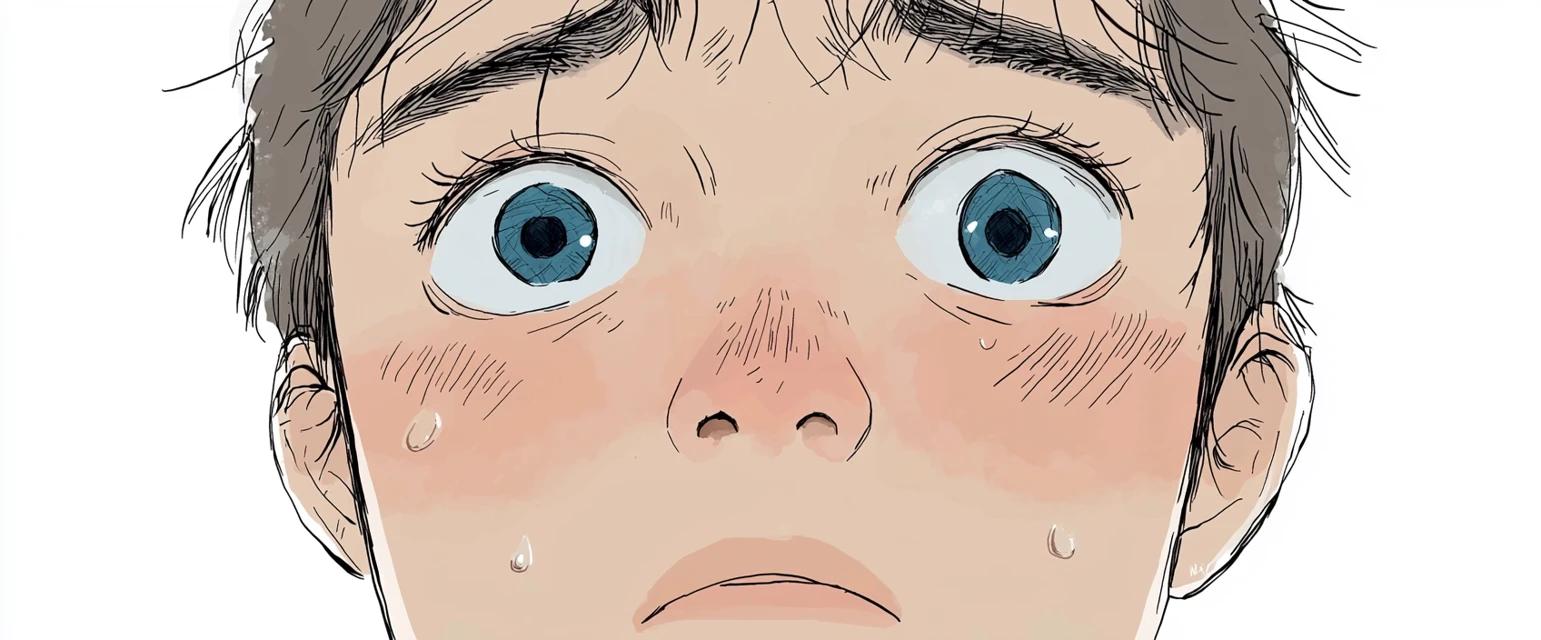

人前で目立つことに怖さを感じるのは、ごく自然な反応である。

多くの人が経験するが、それがなぜ起こるのか、どうすれば克服できるのかを理解するには、人類の進化と社会の変化を見ていく必要がある。

人類がまだ狩猟採集の生活をしていた時代、100人に満たない小さな集団で生活していた。

そうした環境では、集団から浮いた行動は命取りになりかねなかった。

目立つ行動や格好をすると、敵や動物に目をつけられたり、仲間から疑念を持たれたりしたため、「目立たないこと」が生存戦略だったのである。

このような背景から、目立つことへの恐怖は、現代の脳にも「進化の名残」として残っている。

ところが時代が進むにつれ、目立つことの意味が変わっていく。

都市が発展し、見知らぬ人同士が関わるようになると、「目立つこと」は信頼を得る手段へと変わっていった。

中世の商人や貴族たちは、派手な服装や建物を使って自分の力を示し、相手に信用させる必要があった。

社会が広がり、個人の能力や価値を目に見える形で伝える必要が生まれたからである。

現代ではその傾向がさらに強まり、SNSや動画などのメディアを通じて「目立つこと」が個人の評価やチャンスにつながる場面が多くなっている。

影響力のある発言や目を引く表現は、仕事、恋愛、社会的な評価にも直結する。

もはや「目立たないようにする」ことの方がリスクになる時代ですらある。

とはいえ、進化の過程で身についた「目立つこと=危険」という感覚はすぐには消えない。

そのため、克服には段階的な慣れが必要である。

まずは小さな行動から始めるとよい。

たとえば、普段より少し大きな声であいさつをしてみる、自己紹介のときにひとこと加えてみる、グループでの会話で一度だけ自分の意見を言ってみるなど、「小さく目立つ」経験を積むことが第一歩となる。

こうした行動は、自分の中で「注目されたが、何も悪いことは起きなかった」という記憶として積み重なり、脳が安心する材料となる。

ポイントは、完璧を目指さないことである。

うまく言えなかった、少し緊張した、そうした経験も含めて「耐えられた」という感覚が自信に変わっていく。

さらに、目立つことを「自分の価値を伝える手段」として捉えることも有効である。

たとえば、プレゼンテーションで発言するのは、自分をよく見せるためではなく、情報を共有し、場を前に進めるための役割にすぎない。

責任を引き受けているだけだと考えると、不安は少し和らぐ。

実際に恐怖を感じたときは、「自分は今、目立つことに対して本能的に警戒しているだけだ」と言葉にしてみるのも効果的である。

「笑われるかもしれない」「否定されるかもしれない」と思ったら、それが事実かどうかを冷静に問い直すことで、不安が現実とかけ離れていたことに気づける場合も多い。

慣れを促進する方法としては、「見られる練習」を意識的に取り入れることが有効である。

スマートフォンで自分の話す姿を撮影して見返す、鏡の前で表情や姿勢を確認するなど、外から自分を見つめ直すことで、自意識が過剰に反応しなくなっていく。

また、「どう目立つか」も重要な視点である。

必ずしも派手に振る舞う必要はなく、誠実に話す、聞き手にわかりやすく伝える、適切なタイミングで頷くといった「静かな目立ち方」も十分に効果を持つ。

自分に合った方法で注目を集めることができれば、それは自然な自己表現となり、恐怖ではなく自信につながっていく。

目立つことに対する恐怖は、本能的には正常な反応である。

しかし現代社会では、その本能に従うだけでは、可能性を狭めてしまうこともある。

大切なのは、無理に騒ぐことではなく、自分なりの「安心できる見られ方」を見つけ、少しずつ慣れていくことである。

目立つことは、もはや危険ではなく、自分の力を伝えるための選択肢のひとつになっている。

コメント