人は何かを写真に撮ると、その記憶がかえって曖昧になることがある。

これは「写真撮影効果」と呼ばれる心理学の現象で、ある実験によって確かめられている。

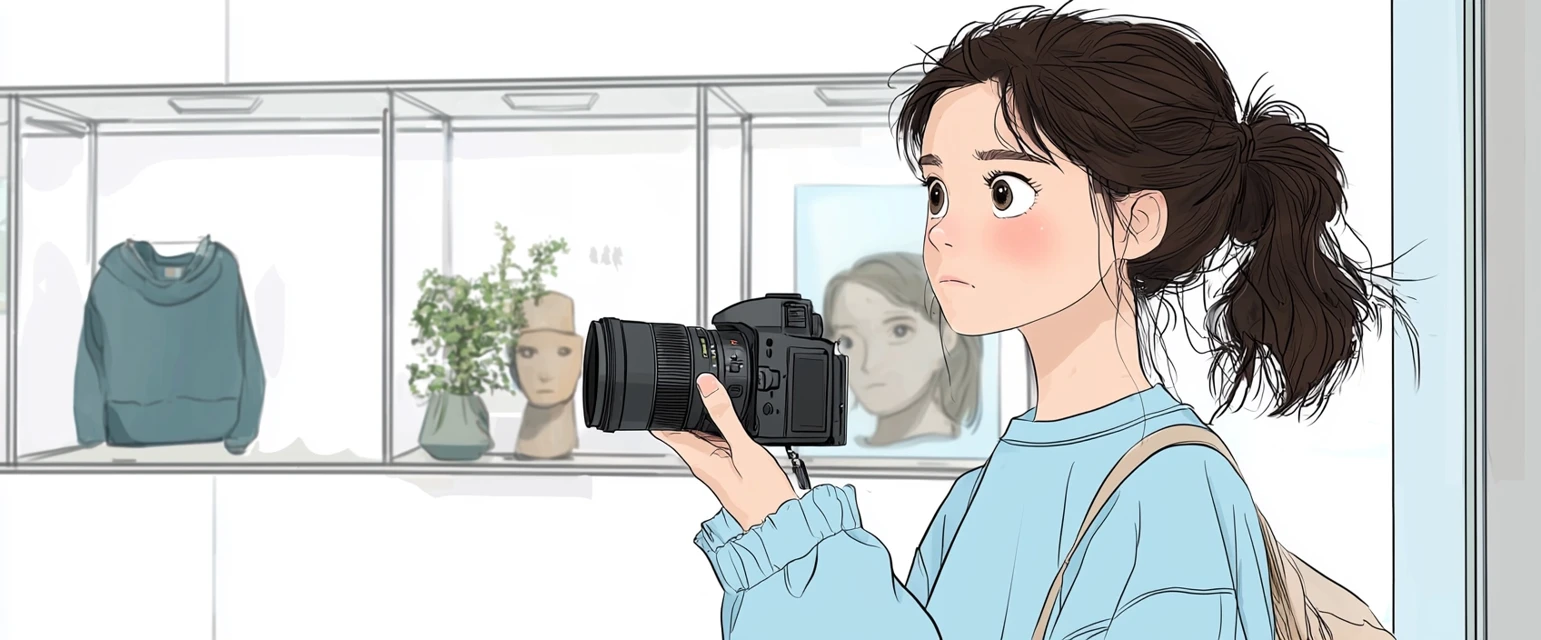

被験者に博物館の展示物を見せ、一部の人には写真を撮ってもらい、もう一方の人には写真を撮らずに見るだけにしてもらったところ、写真を撮った人たちの方が展示物の内容を思い出すのが苦手だった。

これは、写真を撮るという行為が、記憶を「外部に保存した」と脳が判断し、自分で覚える必要がないと感じてしまうためだと考えられている。

また、写真を撮るときにはシャッターを押すことに意識が向かいやすく、目の前のものをしっかり見て味わうという体験そのものが薄れてしまうことも影響している。

しかし、すべての写真撮影が記憶に悪いわけではない。

たとえば、構図を考えながら撮る、ズームを使って細部に注目する、あるいは撮った写真を後から見返すといった行動をとった場合には、記憶がむしろ強まることもある。

これは、撮影行為そのものに注意や関心が深く関わることで、脳がその体験を重要だと認識しやすくなるためである。

つまり、何でもとにかく撮るというスタンスでは、思い出は記録できても記憶には残りにくい。

一方で、その瞬間に気持ちを込めて撮影したり、あとでじっくり見返したりすることで、写真はむしろ記憶の補強にもなる。

写真は思い出を「保存する道具」であると同時に、「感じる道具」にもなり得る。

撮ることに夢中になるあまり、今ここで何を見ているのかを忘れないようにすることが、記憶に残る体験の第一歩である。

コメント