行列が苦手ですぐに諦めてしまう人には、いくつかの心理的特徴が見られることがある。

まず挙げられるのは、報酬遅延耐性の低さである。

これは、「将来の利益のために現在の不快を我慢できるか」という力であり、1960年代のスタンフォード大学の「マシュマロ実験」によって広く知られるようになった。

行列に並ぶという行為も、報酬を得るまでの待機時間を受け入れられるかが問われる場面であり、目の前のストレスを回避して即座に行動を引き下げる傾向は、報酬遅延耐性が低いことの表れである。

さらに、自己効力感の低さも関係している可能性がある。

自己効力感とは、「自分は目標を達成できる」という信念のことであり、バンデューラの理論によれば、この感覚が強い人ほど困難を乗り越える力が高い。

行列の先にある報酬が自分にとって得られる価値があるかどうか、あるいはその価値を手にできるという自信が持てない場合、人はあっさりとその場を離れてしまいやすい。

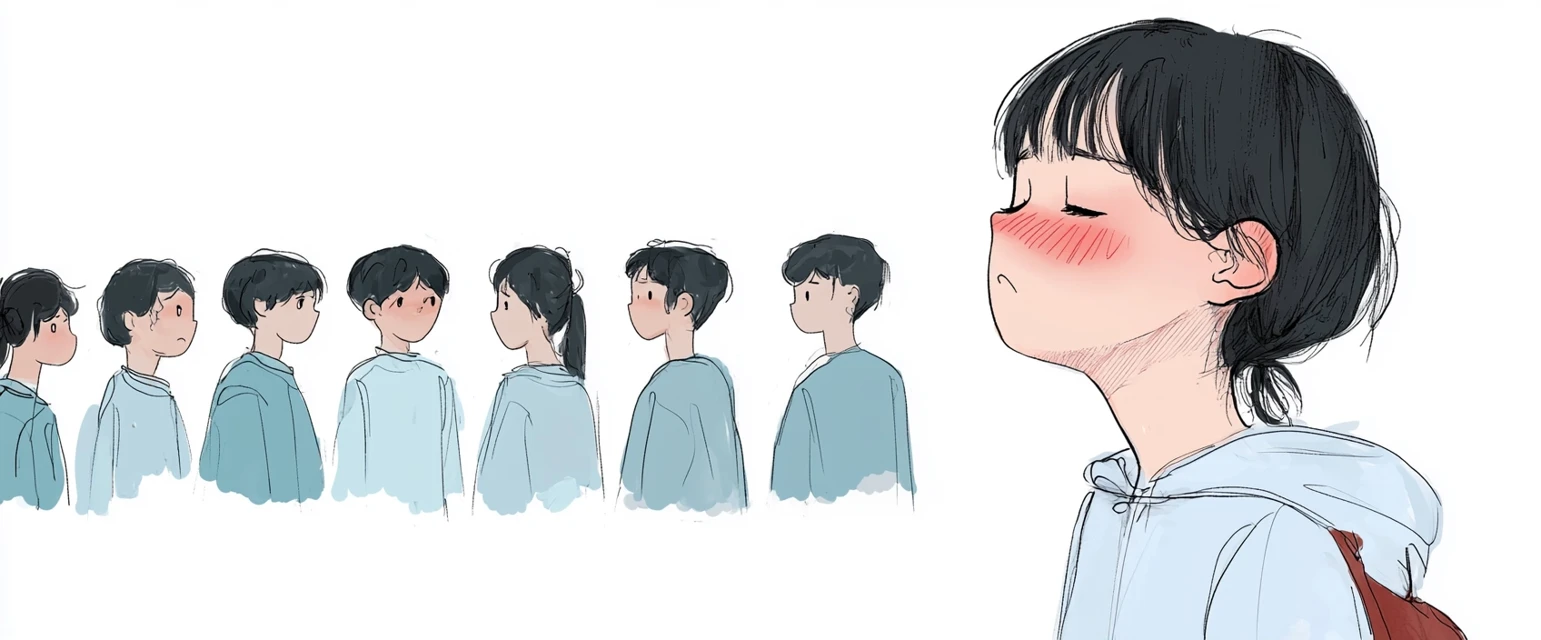

加えて、社会的比較に敏感な人は、行列という「他人と並んで待つ」空間において無意識の比較が生じやすい。

周囲の人が平然と並んでいる中、自分だけが焦燥や苛立ちを感じていることに劣等感を抱き、それ自体がストレスとなって行列を離脱することもある。

このような環境は、他者との比較に弱い人間にとっては心理的に過酷な場となりうる。

また、感覚刺激への過敏さという観点からも、行列を回避する理由が説明できる。

行列には人混み、騒音、密集状態といった複数の刺激が重なり合うため、感覚処理が繊細な人、いわゆるHSP(Highly Sensitive Person)にとっては、それだけで大きな疲労や不快感を伴う。

そのような状況では、報酬の魅力よりも感覚過負荷の方が先に意識され、結果として「並ぶくらいなら要らない」という判断に至る。

さらに、意思決定スタイルとして「満足化(Satisficing)」傾向の強い人も、行列を嫌がる傾向にある。

彼らは最適解を追い求めるのではなく、「十分に良い」解を早めに選んで満足しようとする。

そのため、多少魅力的であっても時間や労力がかかる選択肢を避け、近くにある妥協可能な選択に移行する。

これは必ずしも否定的な性格ではなく、意思決定の効率化を重視する傾向でもある。

以上のように、行列が苦手ですぐに諦めてしまう人には、報酬遅延への弱さ、自己効力感の低さ、社会的比較に対するストレス耐性の低さ、感覚過敏、満足化傾向など、複数の心理的特性が重なっている場合がある。

表面上は「ただ並ぶのが嫌いな人」と見えるかもしれないが、その背景には、人それぞれの深層心理や性格的傾向が静かに作用しているのである。

コメント