人は言葉で語るとき、必ずしも本音を明かすわけではない。

けれど、どれだけ言葉を取り繕っても、体は正直だ。

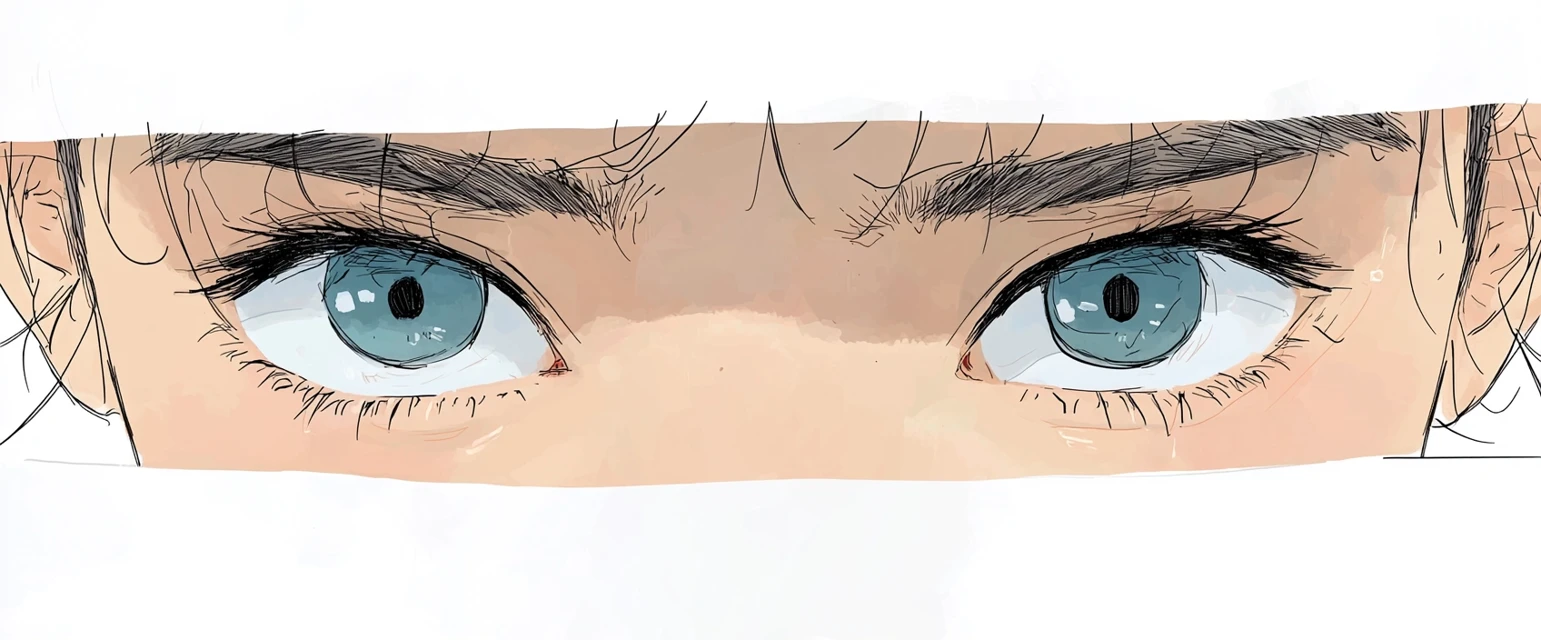

その中でも、とりわけ「まばたき」は、心の内側を映し出す鏡のような存在である。

たとえば、あなたが誰かと会話をしていて、ふと質問を投げかけたとしよう。

「最近、仕事はどう?」たったそれだけの言葉に、相手は一瞬目を見開き、まばたきを止める。

そして数秒後、何気ない笑顔を見せながら「まあ、ぼちぼちだよ」と返してくる。

でも、あなたの勘がどこか引っかかる。

言葉の温度と、まばたきの“間”が噛み合っていない気がする。

それは、単なる気のせいではない。

人は緊張や不安、あるいは嘘をつこうとしたとき、無意識のうちにまばたきのリズムが変わる。

まばたきが止まる瞬間、脳は何かを隠そうと集中している。

そして、その緊張がほどけると、まばたきが一気に増える。

洞察力のある人は、このほんの一瞬のズレを察知してしまう。

こうした観察力は、決して特別な才能ではない。

生まれつき備わった能力というより、むしろ「注意を向ける場所」を知っているかどうかの違いである。

言葉の内容にばかり気を取られていると、目の前にある微かなサインを見逃してしまう。

逆に、視線の揺れや沈黙の長さ、指先の落ち着きのなさといった“言葉にならない会話”に耳を傾ける習慣を持てば、人の本音は驚くほど透けて見えてくる。

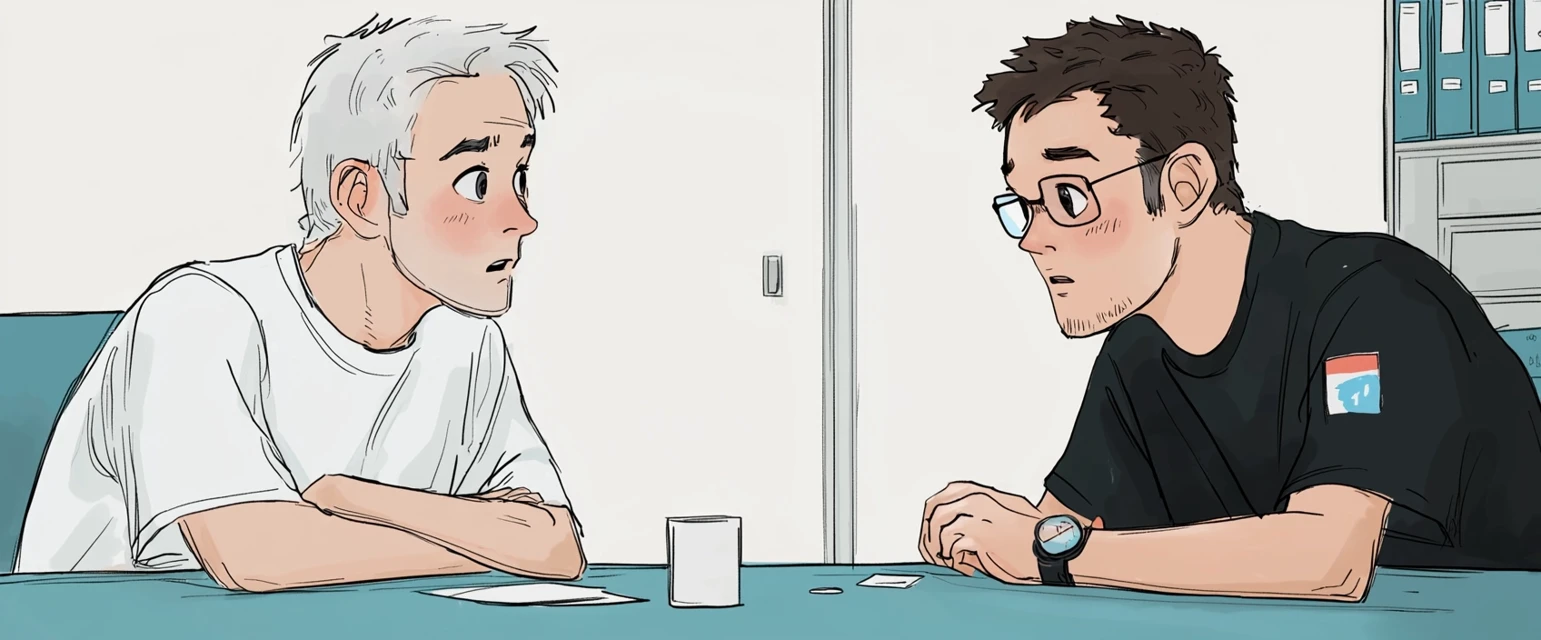

プロの尋問官やポーカープレイヤーが、まばたきや目線を武器にするのもそのためだ。

彼らは、相手の語るストーリーよりも、語りはじめる直前の目の動きや、質問に対する一瞬の沈黙にこそ真実が宿ると知っている。

たった1秒の“反応のズレ”が、ウソをつく人間のほころびを露呈するのだ。

まばたきは、小さな動きでありながら、非常に情報量が多い。

会話の最中、誰かが急にまばたきを早めたら、それは「居心地の悪さ」や「言いたくない何か」のサインかもしれない。

逆に、話しているときも聴いているときも、まばたきのリズムが穏やかで変わらない人は、自分の話に嘘がない、もしくは緊張していないことが多い。

まばたきとは、無意識の呼吸のように、その人の心の状態を教えてくれる。

もちろん、洞察力の高い人が見ているのは、まばたきだけではない。

声の震え、口元のひきつり、手の動き、足の向き──すべてが言葉以上の“メッセージ”を発している。

ただ、それを拾えるかどうかは、日頃の「観察する姿勢」にかかっている。

違和感に気づくには、まず“普通”を知っていなければならない。

だからこそ、洞察力は知識よりも経験の積み重ねに宿る。

「この人、なんだか言葉と表情が合ってないな」と感じたことがあるなら、それはあなたの感性が鋭く反応した証拠だ。

その違和感こそが、洞察力の芽である。

言葉の裏に隠された気持ちを読み取れるようになれば、人間関係の景色はまるで違って見えてくる。

たった一つのまばたきが、その人の心の扉をそっと開けてくれることもあるのだ。

コメント