「笑顔」と「ヘラヘラ」は、どちらも「笑っている」という共通点を持つが、実際には意味も印象も大きく異なる。

見た目は似ていても、その背後にある心理や相手に与える印象には決定的な違いがある。

本物の笑顔とは、喜びや安心、好意といったポジティブな感情が自然と表情に現れた状態である。

心理学では「デュシェンヌ笑顔」と呼ばれ、目の周りの筋肉(眼輪筋)と口角の筋肉(口輪筋)が同時に動いているのが特徴である。

この笑顔は無意識のうちに生まれ、見る者にも安心感や信頼感を与える働きを持つ。

感情と表情が一致しており、いわば「心が顔に出ている」状態である。

一方で、ヘラヘラ笑いとは、緊張や不安、気まずさなど、本来ならネガティブに表現されるべき感情を笑いでごまかしている状態である。

これは必ずしも本人が意識的にそうしているとは限らず、場を和ませようとする無意識の行動であることも多い。

しかし、目は笑っておらず、口元だけが動いているような「作り笑い」になりがちであるため、相手には軽薄、不誠実、真剣さが足りないという印象を与える。

人間関係において、笑顔は他者とつながろうとする本能的な信号である。

「私は敵意がありません」「あなたと友好的な関係を望んでいます」と無言で伝えるコミュニケーションの一つである。

赤ん坊が母親に自然と笑いかけるように、この反応は社会的なつながりを深めるための生得的な手段だと考えられている。

それに対し、ヘラヘラ笑いは、他者との関係を築くためというよりも、むしろ自分を守るために生じる防衛的な表情である。

自分が責められるかもしれない、拒絶されるかもしれないという不安から、「とりあえず笑っておこう」とする反応である。

これは心理学でいう防衛機制の一つに該当し、感情を抑えたり、本当の気持ちを否認したりする際に見られる。

また、このような笑いは成育歴やトラウマとも関係がある。

幼少期に怒られることが多かったり、感情を素直に表現できる安全な環境がなかったりした人ほど、ヘラヘラ笑いが癖になりやすい。

本当は怖い、悲しい、申し訳ないという気持ちがあるにもかかわらず、それを素直に表現できず、笑ってごまかすしかないという無意識の選択が、次第に習慣化していくのである。

進化の観点から見ても、笑顔とヘラヘラには異なる背景がある。

本物の笑顔は、チンパンジーやゴリラにも見られる「非攻撃のサイン」としての役割を持ち、社会的な調和を保つ手段として発達してきた。

一方、ヘラヘラは、弱い立場の個体が争いを避けるために示す「服従」や「無害化」のシグナルに近く、社会的緊張をやり過ごす進化的な戦略と解釈することもできる。

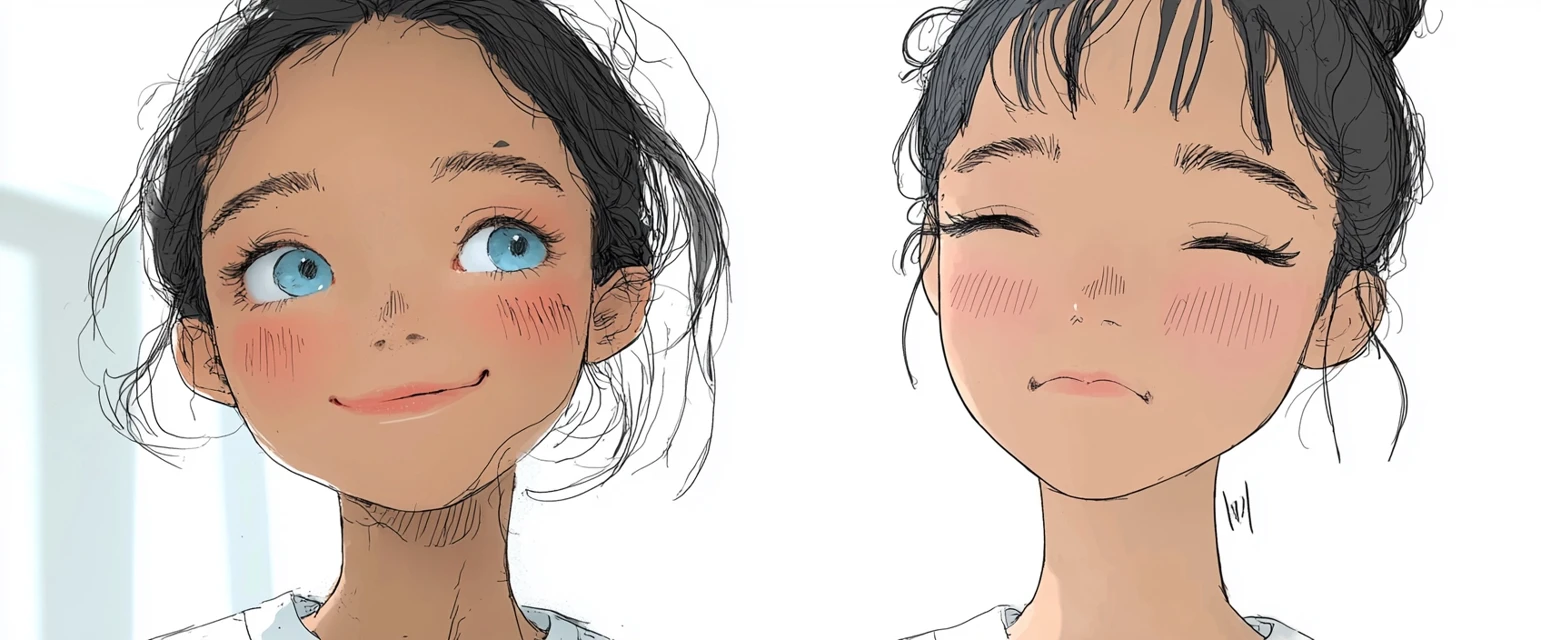

このように、笑顔とヘラヘラは見た目こそ似ていても、感情の質、社会的機能、さらには進化的な起源まで異なるものである。

笑顔は自己と他者が調和しているときに現れる「つながりの表現」であり、ヘラヘラは自己と自己が一致していないときに現れる「回避の表現」であると言える。

感情と行動が一致しているかどうか、それが信頼を生むか、不信を招くかの分かれ道となる。

同じ「笑っている」でも、その意味は深く異なる。

大切なのは、笑っているその瞬間、自分の内側と表情が一致しているかどうかという点である。

コメント