優しい人ほど生きにくさを感じてしまうのは、なぜだろうか。

彼らは周囲から「良い人」として認識され、誰からも好かれる存在である。

しかし、その優しさが時に彼ら自身を苦しめることがあるのだ。

優しい人は他者のニーズを優先し、自分の欲求を後回しにする傾向がある。

これにより、彼らは自分が本当に何を望んでいるのか分からなくなり、アイデンティティの危機を感じることがある。

罪悪感の強さも、優しい人が抱える大きな課題である。

他者の期待に応えられないとき、彼らは過度な罪悪感に苛まれる。

この感情が積み重なると、他人の要求を断ることがますます難しくなり、自己犠牲を選ばざるを得なくなる。

また、優しい人は完璧主義の傾向があり、他者に対して常に完璧であろうとする。

これがストレスを増幅させ、失敗を恐れるあまり、心の余裕を失いがちである。

社会的な要因も無視できない。

多くの文化において、優しさは美徳とされるが、その期待がプレッシャーとなり、優しい人は自分の価値を他者の評価に依存しがちである。

このような社会的圧力は、自己評価を低下させる要因となる。

職場では「頼れる人」として見られることが多く、過剰な責任を負わされることがある。

これが続くと、仕事の負担が増し、燃え尽き症候群になるリスクが高まる。

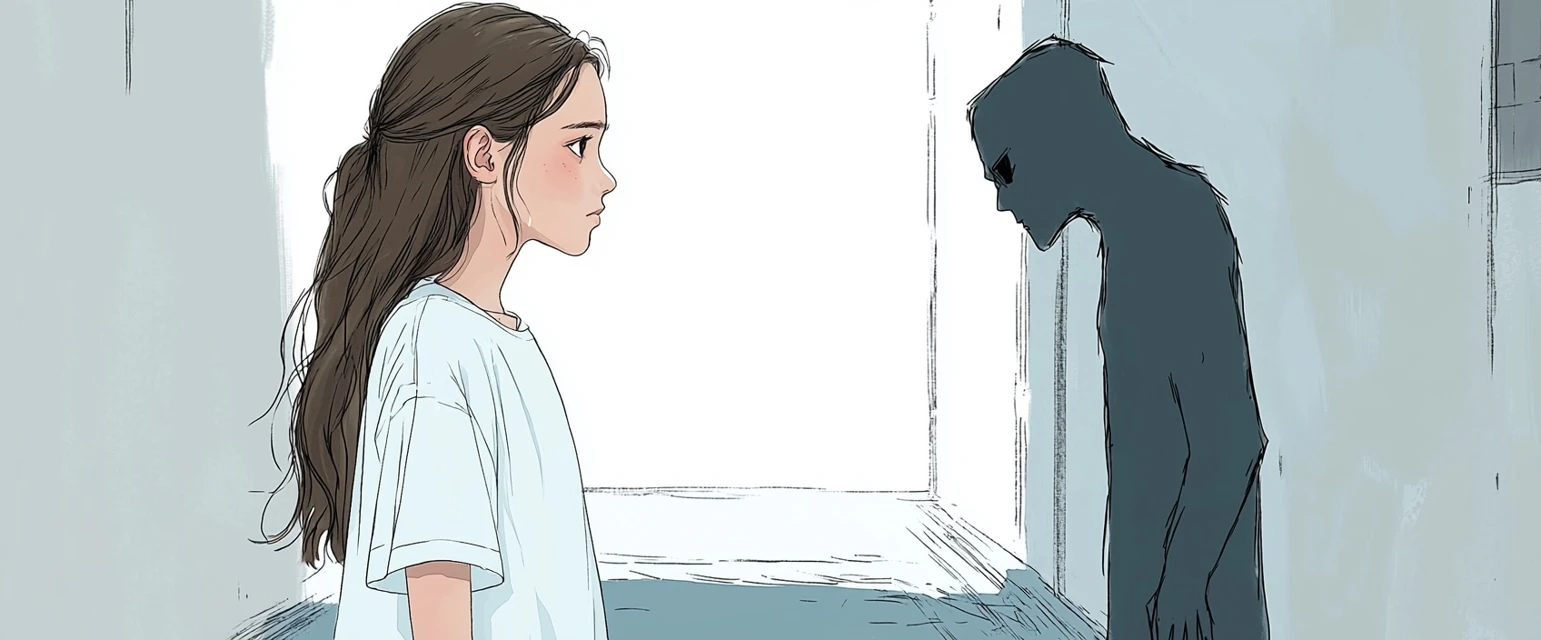

さらに、人間関係においても優しい人は利用されやすい。

自己中心的な人々は、その優しさを弱点と見なし、利用することがある。

このような関係は、精神的に非常に疲弊するものである。

生物学的な要因も関係している。

ミラーニューロンという脳の仕組みが他者の感情を感じ取る能力を持っており、これが過剰に働くと他者の感情に圧倒されることがある。

また、「愛情ホルモン」として知られるオキシトシンは、他者との絆を深めるが、これが過剰になると過度な共感や依存を引き起こすことがある。

これらの要因を考慮すると、優しい人が生きやすくなるためには、いくつかの対策が必要である。

まず、自己認識を高めることが重要である。

自己反省や日記を通じて、自分の感情や欲求を理解することが求められる。

これにより、他者の期待に応じるのではなく、自分自身の価値観に基づいた行動が可能となる。

また、心理的境界を設定するスキルを身につけることも大切である。

これにより、他者の要求に対して健全にノーと言えるようになり、自己の限界を守ることができる。

専門家のサポートを受けることも効果的である。

心理カウンセリングやセラピーを通じて、優しさを持ちながら自分自身を守る方法を学ぶことができる。

さらに、共通の価値観を持つ人々とのつながりを築くことも有効である。

こうしたコミュニティは、共感やサポートを提供する場となり、自分の優しさを理解し、受け入れることができる環境を作り出す。

優しさは貴重な資質であるが、それを持ちながらも自己を大切にする方法を学ぶことが、持続可能な幸福につながるのである。

コメント