誰もが経験したことがあるだろう。

何度説明しても、自分の意図が相手に伝わらない瞬間。

言葉を尽くしても、相手の表情には疑問が浮かぶばかり。

なぜこのようなことが起きるのだろうか。

意図が伝わらない背後には、いくつもの要因が潜んでいる。

まずは言語の曖昧さが挙げられる。

言葉は強力なコミュニケーションツールであるが、同時に多義的でもある。

「あつい」という単語は、「熱い」「厚い」「暑い」など、文脈によって全く異なる意味を持つ。

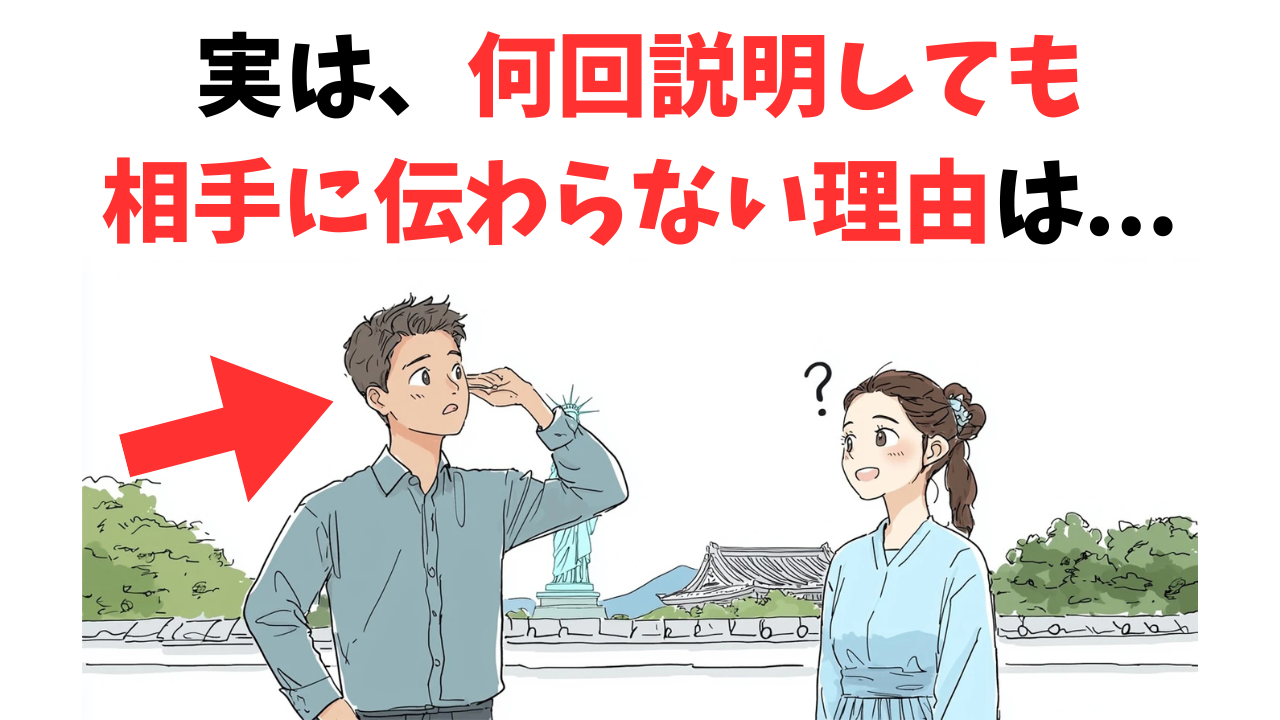

さらに、比喩や俗語、方言は文化に深く根ざしており、異文化間では誤解を生む原因となる。

次に、個々のバックグラウンドの違いがある。

人はそれぞれ異なる文化や教育、経験を持っているため、同じ情報でも異なる解釈をする可能性がある。

特に専門用語や業界特有の言葉は、知らない人にとっては理解が難しい。

価値観や信念の違いもまた、コミュニケーションにおいて大きな障壁となる。

例えば、個人主義の文化と集団主義の文化では、同じ行動が全く異なる意味を持つことがある。

さらに、私たちの注意力には限界がある。

デジタル社会では情報が溢れ、多くの情報の中から重要なメッセージを見つけ出すのは容易ではない。

情報が複雑すぎると、脳はそれを簡略化して理解しようとし、その結果、細かいニュアンスが失われてしまう。

感情的な障壁も、意図が伝わらない一因である。

人は自分が否定されたり批判されたりすると感じると、防御的になりがちである。

信頼関係が築かれていない場合、相手の言葉を疑って受け取ることが多く、意図が正確に理解されないことが増える。

非言語コミュニケーションの要素も見逃せない。

言葉だけでなく、声のトーンやジェスチャー、表情なども重要な情報を伝える。

これらが一致しないと、メッセージが混乱を招くことがある。

特にデジタルコミュニケーションでは、非言語的な手がかりが欠けているため、意図が伝わりにくい。

最後に、情報のフィルタリングも意図が伝わらない原因となる。

人は自分の信じたいことを信じる傾向があり、先入観や偏見が新しい情報や異なる意見の受け入れを妨げる。

認知バイアスによって、既存の信念と矛盾する情報は無視されたり、過小評価されたりすることがある。

過去の経験もまた、新しい情報の解釈に影響を与える。

これらの要因が複雑に絡み合い、意図が伝わりにくくなるのである。

効果的なコミュニケーションを実現するためには、これらの要因を意識し、相手の立場や背景を理解しようとする努力が不可欠である。

対話においては、相手に対する配慮や共感を持ち、言葉を慎重に選び、非言語的な要素にも細心の注意を払うことが求められる。

コメント