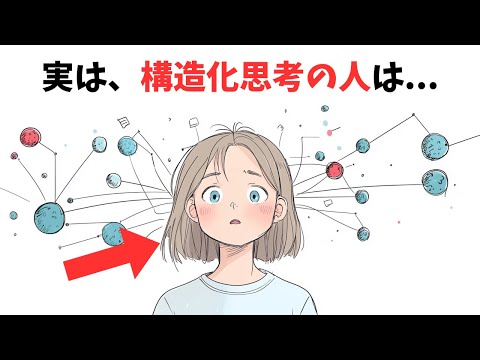

構造化思考ができる人には、いくつかの特徴がある。

まず、彼らは何かを考えるときに、すぐに答えを出すのではなく、物事を分けて整理する習慣がある。

たとえば「売上が下がった」と聞いたとき、「なぜ下がったのか」とすぐに原因を探すのではなく、売上がどう構成されているかを分解しようとする。

「単価」と「販売数」、その内訳は何かといったように、複雑な事象をいくつかの要素に分けて考える。

このように、全体を見渡しながら構造を捉える力が備わっている。

この思考の土台になっているのが、情報を整理して扱う力である。

頭の中に一時的に情報を置きながら整理する「作業記憶」の使い方が上手く、たくさんの情報をただ並列に覚えるのではなく、階層的にまとめて扱っている。

情報のかたまりを大きく分類し、さらに細かく分けることで、複雑な内容でも混乱せずに思考を進めることができる。

構造化思考が得意な人は、言葉の使い方にも特徴がある。

結論から話す、要点が明確、といった印象を持たれやすいが、それは単なる話し方のテクニックではなく、頭の中で情報が整理されている結果である。

話す前に、「何を伝えたいのか」「どの順で話せば相手が理解しやすいか」といった構成が自然に組み立てられている。

だからこそ、話の筋が通っており、聞き手にとっても分かりやすい。

さらに興味深いのは、感情に対しても構造的に捉える傾向があることだ。

例えば、ある出来事に対してイライラを感じたとき、その感情の理由を探ろうとする。

「期待していたことが裏切られた」「相手の言い方が攻撃的だった」といった具合に、感情の原因をいくつかの要素に分けて分析することで、冷静さを保ちやすくなる。

感情に振り回される前に、その背景を理解しようとする姿勢がある。

こうした構造化思考は、生まれつきの能力ではなく、ある程度は訓練によって身につけることができる。

「モレなく、ダブりなく」といった視点で物事を分けて考える練習をしたり、結論から順序立てて説明するトレーニングを積むことで、誰でも少しずつ身につけられる。

情報を構造で整理するための考え方や道具は、日常の中でも活かすことができる。

例えば、構造化思考が得意な人のカバンの中を見てみると、使う目的や頻度に応じて物が整理されていることがある。

スマートフォンや鍵はすぐ取り出せる場所に、書類や筆記用具は一緒にまとめて収納されている。

こうした整理の仕方は、単に几帳面というよりも、「目的に応じた分類」の考え方が生活に現れている例といえる。

このように、構造化思考は単なる論理力ではなく、情報の扱い方、感情の整理、伝え方、日常の行動にまで広がる「思考のスタイル」である。

複雑なことをシンプルに捉え、他人に分かりやすく伝えるための基盤として、多くの場面で役立つ力である。

コメント